Direttore Scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena Accademico dei Lincei

CV dr. Rino Rappuoli

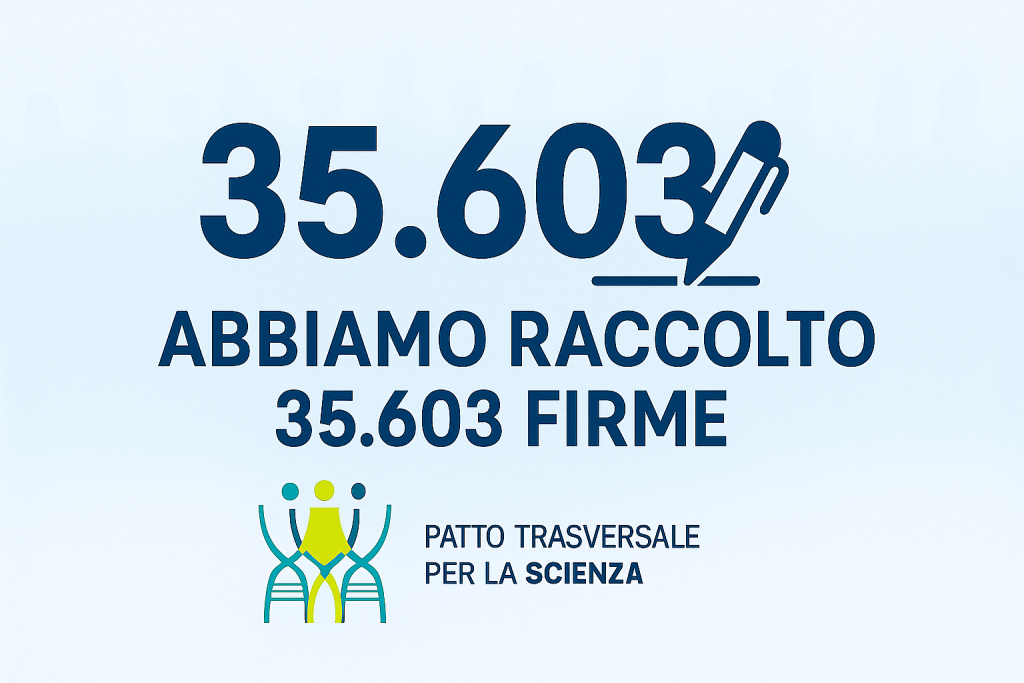

La vicenda del ritiro del vaccino anti-COVID-19 di AstraZeneca ha rievocato le aspre polemiche del periodo pandemico soprattutto per la sua rarissima associazione con una forma emorragica mortale. Più in generale, la notizia ha fatto riemergere perplessità nella popolazione generale relativamente all’utilità e ad una presunta “pericolosità” dei vaccini in generale. Per questi motivi, il Patto Trasversale per la Scienza (PTS) ha deciso di porre alcune domande al più grande esperto di vaccini in Italia e sicuramente tra i maggiori esperti a livello internazionale, il Dr. Rino Rappuoli.

1. Caro Dr. Rappuoli, iniziamo dal caso del ritiro del vaccino anti-COVID-19 di AstraZeneca. Il motivo è semplicemente di ordine commerciale o c’è dell’altro?

RR. La decisione del ritiro del vaccino di AstraZeneca contro COVID-19 è stata presa puramente per ragioni commerciali, ma per capire perché si è giunti a questa decisione bisogna conoscere la storia di questo vaccino che cercherò qui di riassumere. Il vaccino AstraZeneca è stato sviluppato dal gruppo di ricerca di Oxford, U.K., ed è costituito da un vettore virale (un adenovirus di scimpanzé che non replica nell’uomo, chiamato ChAd), che porta il gene che codifica per la proteina Spike di SARS-CoV-2. Per funzionare, il ChAd deve infettare le cellule in modo che queste possano “leggere” (trascrivere) il gene della Spike e produrre la proteina. Prima di allora, il ChAd era stato sviluppato per un vaccino contro l’infezione da virus Ebola, ma era stato utilizzato in un numero limitato di soggetti. Una prima limitazione (che conoscevamo già) è il fatto che, in seguito alla prima dose, il ChAd induce anticorpi (Ab, “antibodies”) anche contro sé stesso i quali neutralizzano e rendono meno efficace il vaccino quando viene inoculata la seconda dose. La seconda limitazione è emersa dalla sperimentazione clinica in quanto questo vaccino ha conferito una protezione dall’infezione nell’ordine del 60-70% mentre i vaccini a RNA messaggero (RNAm) modificato hanno dimostrato, almeno inizialmente, un’efficacia superiore al 90%. La terza limitazione è stata la comparsa di effetti collaterali gravi, seppur rarissimi (trombosi, soprattutto in giovani donne), che sarebbe stato molto improbabile identificare in una sperimentazione limitata per numero di partecipanti, ma che sono diventati evidenti vaccinando centinaia di milioni di persone. A causa di queste diverse limitazioni il vaccino non è mai stato registrato negli Stati Uniti (il paese più importante dal punto di vista commerciale) ed è uscito quasi subito dal mercato Europeo, secondo mercato commerciale. Il vaccino di AstraZeneca ha comunque avuto un impatto positivo enorme perché sono state prodotte e distribuite, a un costo molto basso, più di tre miliardi di dosi che sono state distribuite soprattutto nei paesi a basso reddito che non potevano permettersi i ben più costosi vaccini a RNAm. Finita la pandemia, il vaccino non è stato aggiornato per contrastare le nuove varianti virali e, quindi, ormai non aveva più mercato né nei paesi a basso reddito né, tantomeno, nei paesi più ricchi. Quindi la decisone di ritirarlo dal mercato era inevitabile.

2. Allargando l’orizzonte ai maggiori rischi a cui l’Italia, e il mondo in generale, potrebbero andare incontro, quali sono o dovrebbero essere le priorità dell’agenda politico-sanitaria? Per esempio, si discute molto di una possibile pandemia di virus influenzale H5N1 che sta infettando i bovini negli USA. Dovremmo allestire vaccini come nel 2009 o è più sensato seguire l’evoluzione dell’infezione prima di allocare risorse importanti che poi magari rimarrebbero largamente inutilizzate?

RR. Malattie infettive che arrivano all’improvviso e causano pandemia non sono una novità: basti ricordare la peste del 1347 che uccise un terzo della popolazione europea o l’influenza “Spagnola” che nel 1918 causò dai 40 ai 60 milioni di morti. Recentemente, tuttavia, la frequenza con cui malattie emergenti compaiono è aumentata drasticamente. Basti pensare all’infezione dal HIV, comparsa agli inizi degli anni’80, alla SARS nel 2002/2003, all’influenza suina nel 2009. E poi l’epidemia di Ebola nel 2014, di virus Zika nel 2017 e, infine, SARS-CoV-2/COVID-19 comparso in Cina alla fine del 2019. L’aumento della frequenza con cui malattie emergenti compaiono è sicuramente dovuto a diversi fattori, tra cui la densità della popolazione mondiale, che ha ormai raggiunto gli 8 miliardi di persone, e l’estrema urbanizzazione di ampie aree incontaminate. A questo vanno aggiunte le centinaia di milioni di persone che viaggiano e possono diffondere, in linea d principio, in pochi giorni in tutto il mondo ogni potenziale malattia emergente. Inoltre, il cambiamento climatico porta nei nostri paesi malattie finora ristrette ai paesi tropicali. Quindi, per il futuro dobbiamo essere pronti ad affrontare altre malattie emergenti.

In questo momento, il virus che preoccupa di più è quello dell’influenza aviaria H5N1, comparso per la prima volta nel 1997 e poi è rimasto confinato agli uccelli, fino a che, recentemente, ha cominciato a infettare molte specie di mammifero. L’ultima notizia preoccupante è l’infezione delle mucche negli Stati Uniti e la sua presenza nel latte che esse producono. Credo che sia doveroso prepararsi per una eventuale pandemia da virus H5N1, ma ovviamente dobbiamo essere pronti per qualsiasi tipo di malattia emergente, e tra queste vanno considerate le infezioni causate da batteri resistenti agli antibiotici. Oggi, grazie alle nuove tecnologie, abbiamo la possibilità di fare Ab monoclonali (mAb) e vaccini che possono prevenire la maggior parte delle malattie infettive. Nel caso del virus H5N1 abbiamo vaccini efficaci che avevamo già sviluppato nei primi anni 2000 e possiamo allestire vaccini nuovi basati su RNAm e mAb per prevenire e curare l’infezione.

E’ tuttavia importante che i vaccini siano disponibili in tutto il mondo, compresi i paesi poveri, e che non siano ristretti ai paesi più ricchi. Un’iniziativa di cui possiamo essere orgogliosi è che l’Italia ha deciso di creare un istituto completamente dedicato alla preparazione alle pandemie. Quest’istituto, di cui ho l’onore di essere il Direttore Scientifico, sarà basato a Siena e avrà tra le priorità lo sviluppo di vaccini e mAb sia contro batteri resistenti agli antibiotici sia contro agenti virali, tra cui il virus H5N1.

3. In Italia, ma non solo, c’è un forte calo di immunità della popolazione per malattie infettive per cui esistono vaccini sicuri ed efficaci, come il morbillo e la pertosse. Cosa sarebbe necessario fare per invertire questa rotta preoccupante? Reintrodurre l’obbligo vaccinale come qualche anno fa?

RR. Ultimamente si è assistito ad un calo delle vaccinazioni anche contro quelle malattie causate da agenti infettivi che credevamo di aver sconfitto completamente come la differite, il morbillo, la pertosse e così via. La ragione di questo calo è da attribuirsi soprattutto al fatto che le nuove generazioni, e quindi i genitori di oggi, non hanno mai avuto queste malattie e non hanno quindi mai visto bambini morire di difterite, di pertosse o di morbillo, o bambini menomati a vita dalla poliomielite. Quindi, i genitori di oggi non percepiscono la necessità di vaccinare contro malattie che non hanno mai visto. A questo si aggiunge il fatto che, disgraziatamente, negli ultimi tempi è aumentata la disinformazione sui siti web e sui social network da parte dei movimenti contrari alla vaccinazione finendo per alimentare l’incertezza dei nuovi genitori. Quindi, è assolutamente necessario che gli scienziati e le autorità competenti s’impegnino per una giusta informazione sui benefici e sulla necessità delle vaccinazioni, spiegando che queste proteggono non solo le persone vaccinate, ma, tramite la cosiddetta “immunità di gregge” (o di popolazione), proteggono anche le persone fragili che non possono essere vaccinate.

Io non sono favorevole alla vaccinazione obbligatoria perché penso che in un paese in cui le persone sono educate ed intelligenti, queste dovrebbero capire da sole il grande vantaggio delle vaccinazioni e, quindi, vaccinarsi spontaneamente. Tuttavia, quando l’adesione spontanea ai programmi di vaccinazione non è sufficiente a prevenire la circolazione dell’agente infettivo, l’obbligo vaccinale può essere una misura necessaria per proteggere sé stessi e, soprattutto, le persone più fragili. Basti pensare che nel nostro paese il calo della vaccinazione contro il morbillo ha permesso la circolazione del virus che ha infettato e ucciso bambini leucemici che, purtroppo, non potevano essere vaccinati.

4. Dr. Rappuoli, lei è stato un pioniere in ambito vaccinale introducendo la tecnologia della “vaccinologia inversa” che ha permesso di allestire vaccini per cui gli approcci tradizionali non davano frutti, come nel caso della pertosse. Ci può spiegare in parole semplici di cosa si tratta e se questo approccio può avere ancora importanza visto il successo dei vaccini basati su RNA messaggero modificato?

RR. La storia della vaccinologia inversa (o “reverse vaccinology” in Inglese), risale ai primi anni ‘90 quando eravamo riusciti a produrre vaccini contro quattro dei cinque sierotipi di meningococco, un batterio che causa la meningite. Tuttavia, né noi né nessun altro al mondo, con le tecnologie a disposizione a quei tempi, riuscivamo a elaborare un vaccino contro il meningococco B. Avevamo quindi bisogno di una tecnologia rivoluzionaria, che arrivò nel 1995 quando Craig Venter (colui che, pochi anni dopo, avrebbe sequenziato privatamente il genoma umano, in concorrenza con il più grande ente pubblico di ricerca del mondo, i National Institute of Health, USA) pubblicò la sequenza del genoma di un batterio. Questa era una nuova tecnologia straordinaria e rivoluzionaria che permetteva di leggere direttamente il codice di tutti i geni del batterio e quindi anche di scoprire potenziali componenti (“antigeni”) per fare i vaccini che non eravamo riusciti a scoprire con le tecniche tradizionali. Quindi, assieme a Craig Venter e Richard Moxon di Oxford, U.K., sequenziammo il genoma del meningococco B e lo decodificammo. Così trovammo antigeni mai visti prima e riuscimmo ad allestire un vaccino partendo dalle informazioni sul genoma batterico che erano già presenti in un computer, senza bisogno di partire da un batterio ucciso o da un suo componente o da un batterio vivo attenuato come era stato fatto fino ad allora. Oggi il vaccino contro il meningococco B è registrato in molti paesi, viene dato a tutti i bambini italiani nei primi mesi di vita e li protegge da una malattia terribile. La vaccinologia inversa è entrata nella routine dello sviluppo di tutti i vaccini e oggi tutti, ma soprattutto i vaccini a RNAm, partono dal genoma dell’agente infettivo per disegnare i nuovi vaccini.

5. Quali ritiene che saranno i “vaccini del futuro”? In particolare, riusciremo mai a scoprire vaccini efficaci contro HIV/AIDS o la Tubercolosi?

RR. Tradizionalmente, i vaccini sono stati sviluppati per eliminare le malattie infettive che causavano la morte dei bambini nei primi anni di vita. Visto il loro straordinario successo, recentemente abbiamo cominciato a chiederci se si sarebbero potuti sviluppare vaccini per garantire la salute dell’uomo durante tutto l’arco della sua vita. Grazie alle nuove tecnologie, sono stati sviluppati vaccini per proteggere le persone più fragili, quali gli anziani e le persone immunocompromesse. Oggi abbiamo già a disposizione i vaccini contro i virus dell’influenza, il virus respiratorio sinciziale, contro lo herpes zoster e lo pneumococco. Tra i vaccini in via di sviluppo abbiamo i primi successi nei vaccini contro il cancro, altro concetto rivoluzionario, e stiamo preparando vaccini per proteggerci da pandemie e da infezioni da agenti resistenti agli antibiotici. Quindi, grazie alle nuove tecnologie, riusciremo a fare sempre più vaccini che potranno mantenere in salute la popolazione dalla prima infanzia alla vecchiaia, vaccini sicuri e accessibili non solo nei paesi ricchi ma anche, e soprattutto, nei paesi poveri.

Tuttavia, ci sono ancora alcuni vaccini che non riusciamo a sviluppare. Il primo della lista tra questi è quello contro il virus HIV che causa l’AIDS, una malattia mortale per il 95% delle persone infettate se non assumono la terapia antiretrovirale (disponibile dalla metà degli anni ’90 e oggi ridotta a 1-2 pillole al giorno). Purtroppo, questo virus muta così velocemente che un vaccino prodotto contro il virus di oggi non riuscirà a proteggere contro il virus di domani. La scienza sta facendo sforzi enormi per trovare vie alternative per fare vaccini contro HIV, ma la soluzione non è ancora a portata di mano. Invece nel caso della Tubercolosi abbiamo cominciato ad avere i primi successi, anche se parziali, ed è quindi possibile che nel giro di qualche anno potremo avere buone notizie.

6. Perché i bambini molto piccoli (1-2 anni) devono ricevere diversi vaccini in un tempo molto ridotto e non in tempi più lunghi?

RR. I bambini nascono con un’immunità contro le malattie infettive costituita dagli Ab che la madre passa loro durante la gravidanza e con l’allattamento. Tuttavia, questa immunità svanisce velocemente e dopo qualche mese i bambini diventano suscettibili a malattie gravi o mortali. Per questa ragione è molto importante vaccinare al più presto i neonati, in modo che i bambini possano generare la propria immunità contro le malattie infettive più comuni nell’infanzia nel più breve tempo possibile. Infatti, oggi i bambini ricevono una serie di vaccinazioni a partire dal secondo mese e diventano resistenti a molte malattie infettive già a partire dal terzo/quarto mese di vita prima che svanisca l’immunità materna con l’interruzione dell’allattamento.

7. Come mai certi vaccini vengono realizzati ancora usando i metodi tradizionali basati sulla somministrazione di virus o batteri “morti” o vivi e attenuati?

RR. Per due secoli, dal primo vaccino sviluppato da Jenner nel 1796, fino a quelli scoperti da Maurice Illeman alla fine degli anni ‘60, i vaccini sono stati sviluppati isolando, uccidendo o attenuando virus, batteri o parassiti causa di malattie. Molti di questi vaccini vengono usati ancora oggi e non c’è necessità di cambiarli poiché la lunga esperienza del loro uso su centinaia di milioni di persone ci garantisce sul fatto che siano sicuri ed efficaci. Le nuove tecnologie, quali il DNA ricombinante, la coniugazione, la vaccinologia inversa, gli adiuvanti, i vaccini a RNAm, sono servite a prevenire quelle malattie che non era possibile prevenire con vaccini tradizionali basati su agenti infettivi uccisi o attenuati.

8. Alcuni vaccini inducono l’immunità che dura per tutta la vita…

RR. Uno di questi è il vaccino contro la febbre gialla, basato su un virus vivo-attenuato. Altri vaccini, come quelli per difterite, pertosse ed epatite B, inducono una immunità che dura fino a 10 o più anni. Altri invece hanno bisogno di richiami vaccinali annuali, come nel caso dell’influenza. La durata dell’efficacia di un vaccino, in generale, è determinata da due fattori: la “quantità” di risposta immunità necessaria per proteggere da un’infezione, virale o batterica, e la capacità dell’agente patogeno di sfuggire alla immunità indotta dal vaccino. Per esempio, il virus influenzale e quello del COVID-19 cambiano ogni anno e dobbiamo quindi aggiornare continuamente i vaccini per essere sicuri di riuscire a proteggere contro il virus che sta circolando in quel momento.

9. Adiuvanti. Questa parola induce diffidenza nei confronti dei vaccini in molte persone che pensano al mercurio o ad altre sostanze dannose per l’organismo…che cosa sono gli adiuvanti e perché sono importanti nella preparazione dei vaccini?

RR. Gli adiuvanti sono sostanze che vengono aggiunte ai vaccini per potenziarne l’efficacia. Sono in genere costituiti da molecole capaci di stimolare il sistema immunitario e, alle dosi utilizzate nelle preparazioni vaccinali, sono assolutamente sicuri e non tossici. Uno degli adiuvanti più usati sono i sali di alluminio che sono stati usati per più di un secolo mostrando un profilo di assoluta sicurezza ed efficacia sia nei bambini che negli adulti. In anni recenti, grazie al progresso scientifico, sono stati introdotti adiuvanti più moderni che hanno permesso di potenziare i vaccini contro influenza, herpes zoster e il coronavirus causa della COVID-19.

Gli adiuvanti non vanno confusi con i conservanti che venivano usati in passato per mantenere la sterilità dei vaccini infialati in flaconi multidose. Tra questi c’erano i sali di mercurio che, alla dose utilizzata, erano assolutamente sicuri, ma che non vengono più usati da un paio di decenni perché oggi i vaccini vengono infialati in dosi singole.

10. Quando ricevo un vaccino, il “principio attivo” e altre componenti rimangono per molto tempo nel mio organismo oppure si degradano rapidamente?

RR. I principi attivi dei vaccini, una volta iniettati, vengono catturati velocemente da cellule del sistema immunitario presenti nel sito di iniezione, “mangiano” (fagocitano) il vaccino e le sue componenti e lo trasportano ai linfonodi. Qui le componenti del vaccino vengono frammentate per attivare rapidamente il sistema immunitario. La permanenza nell’organismo dei principi attivi varia da vaccino a vaccino, ma in genere è breve: da qualche giorno nel caso dei vaccini inattivati, con o senza adiuvante, a qualche settimana quando si tratta di vaccini vivi-attenuati che possono persistere più a lungo. Ad esempio, nel caso del vaccino contro il morbillo, il virus attenuato si moltiplica fino a raggiungere un picco dopo 8-10 giorni e poi si estingue. Nel caso dei vaccini a RNAm la loro persistenza dura circa due settimane e poi si estingue. In nessun caso si sono rilevate tracce di vaccino a lungo termine.